Iluminaciones

Yo soy Celia, tengo 17 años y puedo contar con una mano las veces que he ido al cine en lo que llevamos de año. No seré yo quién se suba a este carro sin ruedas que parecen conducir Almodóvar y derivados. Tampoco seréis vosotras las que me veáis defendiendo lo inexpugnable ni reivindicando lo hegemónico, como si tuviera sentido alguno romantizar el statu quo con ese afán inmovilista que tan poco me pega.

Yo he venido aquí a hablar de mi peli.

Todo cuerpo sumergido en la sombra, en una sombra de la que no sale, es un cuerpo invisible.

Pongámoslo a la luz y se hará visible, sin duda, pero no por ello dejará de proyectar una sombra en algún lugar: su sombra, su parte de misterio. [1]

La arquitectura es estática por tradición; porque la arquitectura es firme, sólida, regia, inmutable, inamovible, duradera, resistente. Y, no obstante, este estatismo es destruido de manera continuada por algo tan frágil como lo es la luz: las jornadas transcurren y la luz lo hace con ellas, iluminando unas formas y oscureciendo otras; transfigurando el espacio sin pausa ni mesura. En definitiva, convirtiendo el hieratismo más absoluto en un carrusel de iluminaciones.

¡Cómo vamos a pedirle al sol que deje de volcar sus rayos sobre vanos o fachadas! ¿Cómo vamos a cubrir catedrales con un manto opaco? Es tan difícil subordinar al edificio, y tan fácil subyugar a la escultura en comparación. Es por esto que, pese a haber excepciones, no nos debe pillar por sorpresa que aquella escultura esté encerrada en un museo, disecada por una luz inmóvil. Bella, desde luego, pero muerta al fin y al cabo.

La historia de la luz es larga, larguísima, y todo esto deja de tener sentido en el momento en el que nace en ella y por ella el cine. La luz en el medio deja de ser circunstancial. Se utiliza, se somete y se moldea a nuestro antojo; no hay día ni noche en el cine, tan solo luz u oscuridad.

La iluminación deja de encarnar la vida en la medida en que deja de tener un ciclo vital similar al nuestro. Tampoco es algo que suela atraer ni convenir a los cineastas por cuestiones de raccord, pero, ¿cómo se puede esbozar movimiento y vida con tal impostura? O más importante aún, ¿a quién se le ocurrió hacer con la luz lo que los museos hacen con ella?

De todos modos, no todo es tan oscuro como parece. Y es que imprimir vida —a través de la luz— sobre la imagen —en forma de movimiento— es algo de lo que Val del Omar puede jactarse de urdir con destreza en su obra, por decir una sola, Fuego en Castilla.

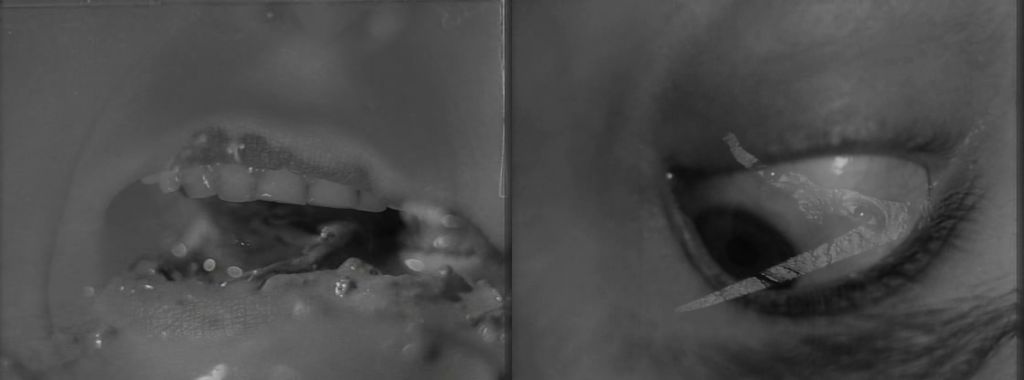

Val del Omar logra desplegar espectros sobre la piedra estéril. Espectros que, pese a ser iluminados, no dejan de tener una estela de muerte a sus espaldas. Las luces oscilan, vacilan y se apagan, evocando una intermitencia equiparable a la fragilidad de su vida y, por extensión, la vida de la película: cualquiera podía, por aquel entonces, cortar con su cuerpo el haz del proyector y pintar una sombra negra sobre la pantalla. Cualquiera podía mutilar la película ante todos porque la luz les golpeaba la nuca y les empujaba hacia la inmensidad de la imagen.

Yo defenderé siempre y mientras viva la capacidad de hipnosis de una gran pantalla. [2]

Pero creo, y convendréis conmigo en este aspecto, que poco o nada procede imaginarme una experiencia que, ciertamente, no he vivido.

El hecho de haber visto Fuego en Castilla en mi móvil requiere, o quizá no, de señalar ciertas implicaciones que tienden a pasarse por alto injustamente. Y es que las nuevas pantallas no traen consigo caos ni corrupción, sino nuevos modos de ver. Los fundidos en negro han muerto, y todo porque no hay imagen que se desvanezca sin culminar en el reflejo de mi rostro. Las imágenes empiezan y terminan conmigo; detrás y delante de ellas se despliega un espíritu de mí misma a través del cual interacciono físicamente con la propia obra. Por eso las imágenes son mías y de nadie más.

Por otro lado, y rescatando lo anteriormente dicho, no queda más que cerrar la cadena: mientras que en la gran pantalla se proyecta la luz sobre una tela blanca, en las nuevas pantallas es la propia luz la que se vuelca sobre nuestro rostro, sin obstáculos ni intermediarios.

Por lo tanto, es aquella luz —la misma, incluso— que da vida y expresión a las estatuas, que las pone en movimiento, dentro y fuera de su quietud natural, la que se refleja paralelamente en mi rostro. Cuando las linternas exploran sus cuerpos, también exploran el mío. Lo que yo veo y lo que me mira se vuelven una misma cosa violentamente e invaden mis ojos, mi cuerpo, y mi espacio fuera de la pantalla.

Las imágenes de Val del Omar son tan mías a estas alturas que el nimio acto de re-imaginarlas en calidad de otra cosa que no sea una ceremonia íntima, me produce un bochorno inefable.

CELIA SÁNCHEZ

________________________________

[1] Didi-Huberman.

[2] Almodóvar.