STRANGE DAYS

Siete y cuarto de  la mañana. Un anónimo ciudadano cualquiera se despierta en la cama de su habitación de un minipiso de 25 metros cuadrados en una localidad española de provincias cualquiera gracias al sonido de la alarma de su smartphone. Lo primero que hace –como cada día– es repasar las notificaciones: el tiempo que hará, las últimas noticias de la crisis de refugiados europea, la situación del tráfico en la zona para el trayecto que le permite llegar a su puesto de trabajo, el nuevo fichaje de su equipo favorito de fútbol, las publicaciones de su ex en Facebook, las historias en Instagram de esa chica que le gusta durante sus vacaciones en Ibiza, los mensajes en WhatsApp de su grupo de amigos de la universidad, el último multitudinario flame sobre feminismo en Twitter en el que le han mencionado. Dos vidas convergen en cada uno de nosotros en el siglo XXI, una digital y otra que queramos o no puede depender de ella a muchos niveles, ya sean emocionales, sociales, laborales o mero ocio.

la mañana. Un anónimo ciudadano cualquiera se despierta en la cama de su habitación de un minipiso de 25 metros cuadrados en una localidad española de provincias cualquiera gracias al sonido de la alarma de su smartphone. Lo primero que hace –como cada día– es repasar las notificaciones: el tiempo que hará, las últimas noticias de la crisis de refugiados europea, la situación del tráfico en la zona para el trayecto que le permite llegar a su puesto de trabajo, el nuevo fichaje de su equipo favorito de fútbol, las publicaciones de su ex en Facebook, las historias en Instagram de esa chica que le gusta durante sus vacaciones en Ibiza, los mensajes en WhatsApp de su grupo de amigos de la universidad, el último multitudinario flame sobre feminismo en Twitter en el que le han mencionado. Dos vidas convergen en cada uno de nosotros en el siglo XXI, una digital y otra que queramos o no puede depender de ella a muchos niveles, ya sean emocionales, sociales, laborales o mero ocio.

Vivimos a través de la tecnología desde hace suficiente tiempo para entender cómo ha transformado nuestros mundos. No únicamente el planeta y la sociedad global que lo habita, sino la concepción personal y única del entorno, nuestra comprensión individual del cosmos. Tenemos en nuestro bolsillo un dispositivo que conoce todo sobre nosotros: nuestro pasado, nuestro presente y ahora hasta intenta predecir el futuro a corto plazo con cada acción que realizamos antes de que nosotros mismos lo decidamos. Nuestro móvil almacena cientos de fotografías y videos, miles de conversaciones, incontables momentos íntimos a lo largo de los años que quedan a nuestra disposición en la palma de la mano.

Y no sólo intentamos capturar cada momento valioso, efímero, ridículo, gracioso o tierno en soledad o acompañados, sino que también lo transmitimos a un infinito espacio inmaterial repleto de otros como nosotros, ansiosos por establecer una conexión de cualquier tipo con las vidas de perfectos desconocidos que sirvan para evadirse de las pequeñas o grandes miserias que experimentamos de manera cotidiana.

Esa obsesión por combatir la alienación a través del relato ajeno nos evoca al cine como gran medio de narración del siglo XX, pero también de testigo de una realidad que cuenta con la verosimilitud de sus imágenes y sonidos a su favor, con la profundidad del 3D o la realidad virtual como últimas extensiones a un hiperrealismo imposible de concebir hace tan sólo unos años. Pero ¿qué ocurriría si fuéramos capaces de vivir literalmente la vida de otras personas, de sentir sus experiencias grabadas y compartidas por ellos como propias? En la rotunda obra Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995) una nueva droga está en las

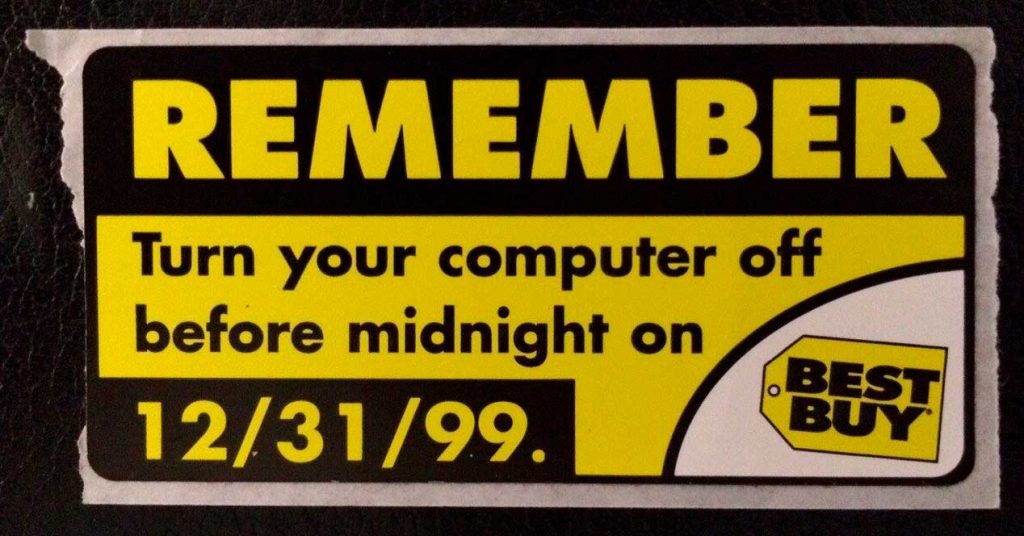

calles repletas de violencia, narcóticos, prostitución, corrupción y tensión racial del Los Ángeles de final del milenio. El SQUID es un sistema de vigilancia de las fuerzas de seguridad del estado reconvertido en sustancia recreacional por obra y gracia del (libre) mercado negro y del MiniDisc. Una araña de sensores colocada en la cabeza permite registrar los impulsos del cerebro del usuario y almacenarlos para su posterior (re)visionado. Una estimulante premisa cuyo elemento fantástico lejos de ser original en la ciencia ficción pudo verse ya unos años antes en la producción Brainstorm (Douglas Trumbull, 1983), que exploraba los límites éticos per se de una innovación de tales características y la búsqueda del más allá.

Strange Days construye cuidadosamente una realidad social tangible y reconocible actual como escenario decadente de personajes perdidos que parecen esperar al nuevo milenio como excusa para hacer algo con sus vidas de una vez por todas.

Su protagonista Lenny vive obsesionado con la relación que mantuvo con la cantante Faith, la femme fatale de una enrevesada trama neo-noir que sirve como excusa para establecer las ambigüedades, mentiras y cortinas de humo de la propia narración del film durante la elaboración de su discurso sobre la violencia racista. Lenny repasa una y otra vez las grabaciones de sus vivencias con el amor de su vida y rememora lo que sintió en esos momentos ya perdidos que sólo habitan en su memoria. Unos recuerdos que lejos de

Su protagonista Lenny vive obsesionado con la relación que mantuvo con la cantante Faith, la femme fatale de una enrevesada trama neo-noir que sirve como excusa para establecer las ambigüedades, mentiras y cortinas de humo de la propia narración del film durante la elaboración de su discurso sobre la violencia racista. Lenny repasa una y otra vez las grabaciones de sus vivencias con el amor de su vida y rememora lo que sintió en esos momentos ya perdidos que sólo habitan en su memoria. Unos recuerdos que lejos de  desaparecer y superarse constituyen su único alivio a una existencia banal y rutinaria. Esta voluntaria renuncia al mundo real nos refiere instantáneamente a esa clase de obsesión por los medios sociales de hoy, a revisar el historial de la app de turno para comprobar sabiendo de memoria todo eso que nos dijimos con alguien que ya no piensa en nosotros nunca más.

desaparecer y superarse constituyen su único alivio a una existencia banal y rutinaria. Esta voluntaria renuncia al mundo real nos refiere instantáneamente a esa clase de obsesión por los medios sociales de hoy, a revisar el historial de la app de turno para comprobar sabiendo de memoria todo eso que nos dijimos con alguien que ya no piensa en nosotros nunca más.

Pero este dispositivo que permite revivir nuestra propia vida incansablemente también hace posible vivir la de los demás. ¿Y no es acaso lo mismo que perpetuamos haciendo like, revisando el timeline de turno, viendo unboxings o gameplays en Youtube, leyendo las charlas de otros en abierto en sus cuentas online con sus amigos, amantes o familia, observando la felicidad prefabricada o espontánea en las imágenes que comparten en sus perfiles? El propio relato ególatra como evasión para los demás es una droga dura legal en nuestra presente distópico digital, del que plagia Black Mirror todas sus ideas. Sin embargo, la misma posibilidad de una era en la que cada individuo puede documentar su propia experiencia y contar desde su perspectiva

completamente subjetiva el relato de su vida hace posible la construcción de la narrativa de colectivos oprimidos e invisibles, de aquellos que nunca antes tuvieron la posibilidad de acceder a medios de comunicación de masas manipulados por la versión oficial. Y la misma película es consciente de ello, dejando para el final el genuino foco de su atención: la violencia y los prejuicios dentro de las instituciones y la sociedad estadounidense hacia la población afroamericana.

En una brutal secuencia de empoderamiento individual que resuena en su dimensión social se ve a una mujer negra reduciendo a dos policías –dos asesinos blancos representantes máximos del mismo sistema opresor– y cómo el resto de compañeros del cuerpo ni siquiera pregunta por lo ocurrido y la maltrata sin miramientos.

Una representación de una realidad que en mayor medida está oculta a plena vista al no tener la relevancia mediática que se merece y que en los últimos tiempos se ha visto desafiada por las omnipresentes cámaras de gritones de megapíxeles que portamos todos  encima transformando esas imágenes de hace más de veinte años en pura premonición cinematográfica. ¿Qué ocurre cuando la sociedad y sobre todo los propios miembros del colectivo víctima de abusos percibe el auténtico alcance de la injusticia que ya les mantiene al límite de lo soportable su día a día? Bigelow muestra la reacción histérica del resto de afroamericanos que en los eventos festivos callejeros del final del año 1999 rodean al personaje de Angela Basset. Una defensa propia que usa la violencia como único instrumento a su disposición para los que no ostentan el poder dentro de la estructura social imperante ni son tratados de forma justa por ella.

encima transformando esas imágenes de hace más de veinte años en pura premonición cinematográfica. ¿Qué ocurre cuando la sociedad y sobre todo los propios miembros del colectivo víctima de abusos percibe el auténtico alcance de la injusticia que ya les mantiene al límite de lo soportable su día a día? Bigelow muestra la reacción histérica del resto de afroamericanos que en los eventos festivos callejeros del final del año 1999 rodean al personaje de Angela Basset. Una defensa propia que usa la violencia como único instrumento a su disposición para los que no ostentan el poder dentro de la estructura social imperante ni son tratados de forma justa por ella.

Pero la directora no se conforma con mostrar esa profunda imperfección del sistema, sino que revierte a una solución que parece casi naif y que contrasta con lo oscuro del tono de la cinta, lo turbio de la ambientación y la podredumbre moral que se siente en cada espacio mostrado de la ciudad. A pesar de que todo se resuelva con violencia como consecuencia del odio irracional hacia personas de un determinado color de piel, son los mismos agentes del orden los que acaban con la amenaza y la tecnología que permite grabar las pruebas inculpatorias hacia ellos sirve de auténtico tótem de la justicia prometida, un clip a modo de objeto que concentra un nuevo poder insólito: el del relato compartido de los que hasta ahora no tenían voz.

_______________________________________

RAMÓN REY